東京大学大学院 航空宇宙工学専攻 平成17年の航空宇宙システム学(午後)についての総評と難易度、解答の指針についてまとめたいと思います。

本問の収録先商品は以下です。

航空宇宙システム学<https://gakumon-tobira.stores.jp/items/679620e7bfa2872ebcae4fde>

総評

状態フィードバック制御、状態オブザーバーに関する制御特性とスピン衛星の特性が題材となりました。前半の現代制御工学と後半のスピン衛星の話は全く関連性がないので、前半ができなくとも後半の問題で挽回することは可能です。逆も然りですね。

なぜ前半と後半とでここまで脈絡のない問題が出たのかは…よくわかりません。ただし、いずれも教科書に出てくるような基礎事項を丁寧に聞いてくる問題なので、受験生からすると手が出しやすい問題だったかなと思います。

衛星の姿勢を安定させる(制御させる)方法の一つに機体をスピンさせるという方法があります。これは衛星に搭載された姿勢制御用スラスタなどを駆動させ、一定方向に機体を回転させて姿勢を安定させるという方法です。

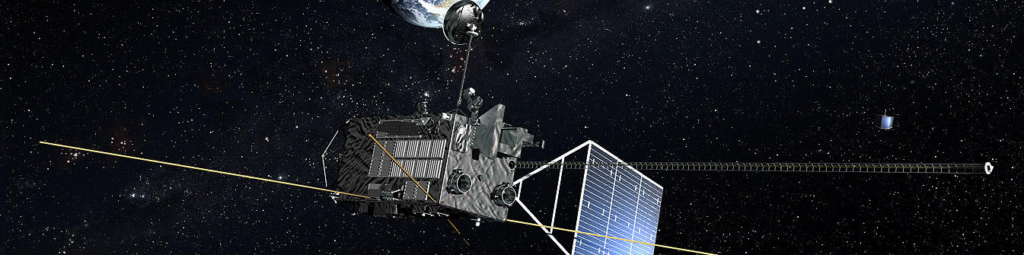

スピン安定で有名な衛星の例を挙げるとするなら、月周回衛星かぐやとかですかね。

図. 月周回衛星かぐや(JAXA 宇宙科学研究所 HPより)

このようなスピン安定をさせる衛星は回転軸がぶれないように重心位置を考慮してコンポーネントの配置位置やハーネスルーティングを検討する必要があります。一度スラスタを吹いたら衛星がスピンしている間はスラスタを吹く必要がないので、推進剤を節約できるというメリットもあります。

但し、衛星が回転しているので、撮像するためのカメラや地球との通信アンテナの配置及び選定には気を付ける必要があります。

かぐやもそうでしたが、指向性のアンテナを搭載すると、アンテナ視野が地球方向を向く時間が限られてしまい、運用が難しくなります。そのため、指向性のアンテナであれば回転軸上にアンテナを配置して、回転軸が地球を向くようにしたり、ダイポールアンテナのような無指向性のアンテナを使うといった工夫が必要になります。

JAXA 宇宙科学研究所のオープンキャンパスの時に職員の方に質問してみると色々教えていただけるかもしれません。

難易度 ★★☆☆☆

教科書に載っているような一般的な制御工学分野からの出題であること、衛星の姿勢制御の中でもスピン安定という基本事項の特性を問うていることを踏まえて、易しめ~標準的な難易度と判断しました。

市販の参考書やインターネットを利用すれば情報も集めやすいので対策は比較的容易にできると考えています。ぜひ押さえておきましょう。

解答の指針

第1問

1.

問題文にすごく丁寧な誘導がついているので、それに従って解けばよいでしょう。

2.

(1)

状態オブザーバーを導入するので、問題文で与えられた状態方程式と併せて誤差に関する微分方程式をつくればOKです。

(2)

問題文に従って式変形をしましょう。

3.

2.(1)の結果を利用してみてください。

4.

1の結果と併せて具体的な計算をしてみるという問題です。特性方程式から極を割り出して計算を進めるとよいのではないかなと思います。

第2問

1.

まずは角運動量の定義に従って式を立ててみましょう。後半からは少し計算量が増えてきます。計算ミスに注意しましょう。

2.

1の結果を基に文字数を減らしていきましょう。式変形を進めれば機体が安定するための条件が見えてきます。

コメント