東京大学大学院 航空宇宙工学専攻 平成19年の推進工学(午前)についての総評と難易度、解答の指針についてまとめたいと思います。

本問の収録先商品は以下です。

推進工学<https://gakumon-tobira.stores.jp/items/67962672816e614726a61364>

総評

超音速ラバルノズルが題材となった問題です。このラバルノズルも結構出てくる題材なので、参考書でよく調べておきましょう。

問題自体は比較的シンプルな構成になっており、チョーク状態の質量流量、推力考察、推力比の考察をさせてきています。それほど重たい計算は求められておらず、解答しやすいと感じた受験生も多いのではないでしょうか。

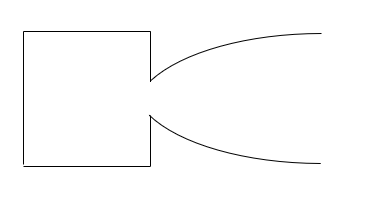

ちなみにラバルノズルですが、一般的に下図のような形をしています。

図. ラバルノズル外観図

流路の一番狭まった部分を気体が通ると局所的にマッハ数が1になるんですね。その後、断面積が緩やかに広がるので、気体が膨張して超音速になるという仕組みです。

ロケットエンジンなんかによく使われているので、科学館などに行ったときに見てみてください。

なお、平成19年には液体燃料ロケットの打ち上げ事業はJAXAから三菱重工へ作業移管となり、日本において民間企業によるロケット打ち上げ事業が本格的に始まった年でもあります。

推測になりますが、そうした状況も踏まえてロケットの仕組みに興味を持ってもらうべく、ロケットエンジンのモデルを出題者は題材として選んだのかもしれません。

参考URL:<日本のロケット開発の過去と未来 (4/6) | Telescope Magazine>

難易度 ★★☆☆☆

圧縮性流体力学をやったことがない人からすると少しとっつきにくいかもしれませんが、参考書を通してしっかり学習していれば解答していける内容になっていると思います。また、問題構成も3問と少なく、解答量、思考力を考慮すると易しめの★2つと考えております。

解答の指針

第1問

ご丁寧に求める式を導出するための関係式が問題文で与えられています。これらを用いつつ、チョーク状態における質量流量を導出します。

第2問

問題を簡単にするために反応性のないガスを使った推力計算をさせています。まずはこのエンジンにおける推力を数式で表しましょう。そのあとは前問の結果と組み合わせると解けます。

第3問

それぞれ異なるガスを混ぜてエンジンから噴射した状況を考えるというものですね。問題を簡単にするために反応性のないガスであるという条件が追加されています。

実際のロケットでは燃料と酸化剤を供給して化学反応エネルギーも利用することになります。

ガス1とガス2の分子量と質量流量が与えられています。2つのガスを混ぜているので、これらの物理量をうまく使ってガスの混合を数式で表してみましょう。

コメント