東京大学大学院 航空宇宙工学専攻 平成22年の航空宇宙システム学(午前)についての総評と難易度、解答の指針についてまとめたいと思います。

本問の収録先商品は以下です。

航空宇宙システム学<https://gakumon-tobira.stores.jp/items/679620e7bfa2872ebcae4fde>

総評

珍しく穴埋め式の問題でした。他の専門科目を含め、東大は何度か穴埋め式の問題を出してきますが、難易度が高いことが多いです。そのため本問も警戒していましたが、驚くほど簡単に解けるタイプの問題でした。

天体の周りを宇宙機が周回する際の物理法則を考えさせる問題です。もはや高校物理の知識レベルで解ける問題なので、食わず嫌いせずに選択したいところですね。

高校物理の範囲とはいえ、宇宙機が惑星の周回軌道上に留まるための考え方を学べるところなので、しっかり学習しておくとよいと思います。

また、本問に絡めて典型的な周回軌道の特徴についても調べておくとよいかと思います。太陽同期軌道、回帰軌道、太陽同期準回帰軌道等を見ておくと対応力を向上させられるのではないかと思います。

参考URL:<【入門編】太陽同期準回帰軌道>

昨今はChatGPTの生成AIが発達してきているので、前述の軌道をC+やPython等で軌道を描かせればイメージもわきやすいと思います。

難易度 ★☆☆☆☆

計算量、思考力ともに高校物理の範囲で完答できてしまうので、★1つとしました。

解答の指針

第1問

何はともあれ、まずは図を描きましょう。宇宙機に関する運動方程式を立式し、周期Tと距離rの関係式を導出すればOKです。

第2問

前問の結果を利用しましょう。

第3問

宇宙機が天体の表面すれすれを飛行している…という問題文の表現がポイントですね。これを数式に落とし込んで計算を進めましょう。

第4問

月の表面すれすれを飛行する宇宙機の周期と地球の表面すれすれを飛行する宇宙機の周期を計算して比較するとよいのでしょうね。ご丁寧に第3問の結果を利用するよう指示(ヒント)をくれています。

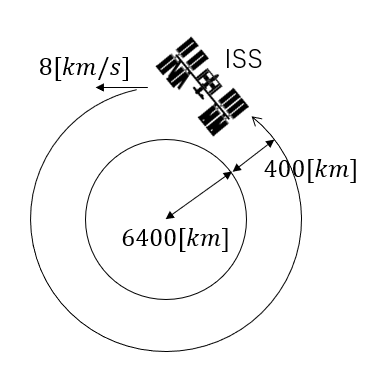

余談ですが、国際宇宙ステーションは地上から約400km上空の地球周回軌道上を飛行し、約90分で1周します。

NASA HPより:<https://www.nasa.gov/reference/international-space-station/>

【参考】

以下、概算で計算をしてみたいと思います。

地球半径:6400[km]

ISS軌道高度:400[km]

ISS飛行速度:8[km/s] (第一宇宙速度程度と仮定)

周回軌道半径: (6400+400) = 6800[km]

ISSが一周するのにかかる時間は上図の円周運動の周期Tに相当するので、

\[T=\frac{2\pi×6800}{8}\risingdotseq\frac{2×3.14×6800}{8}\risingdotseq5338[s]\]

よって

\[T=\frac{5338}{60}\risingdotseq88.9[min]\]

となるので、大体地球1周で90分くらいですかね。実際はデブリ回避のために軌道高度を変えたり、摂動の影響を受けたりしていくので、実仕事のことを考えるならもう少し厳密に計算する必要があります。

コメント